我很喜欢 Gaga 在这首歌里展示的「扭曲的迷恋」。放低自己,奉爱人为王,原谅对方所有过错的感情,在心理学上大概会被认定为不健康,但健康的感情未免太过无趣(?)。

🙋 在做什么

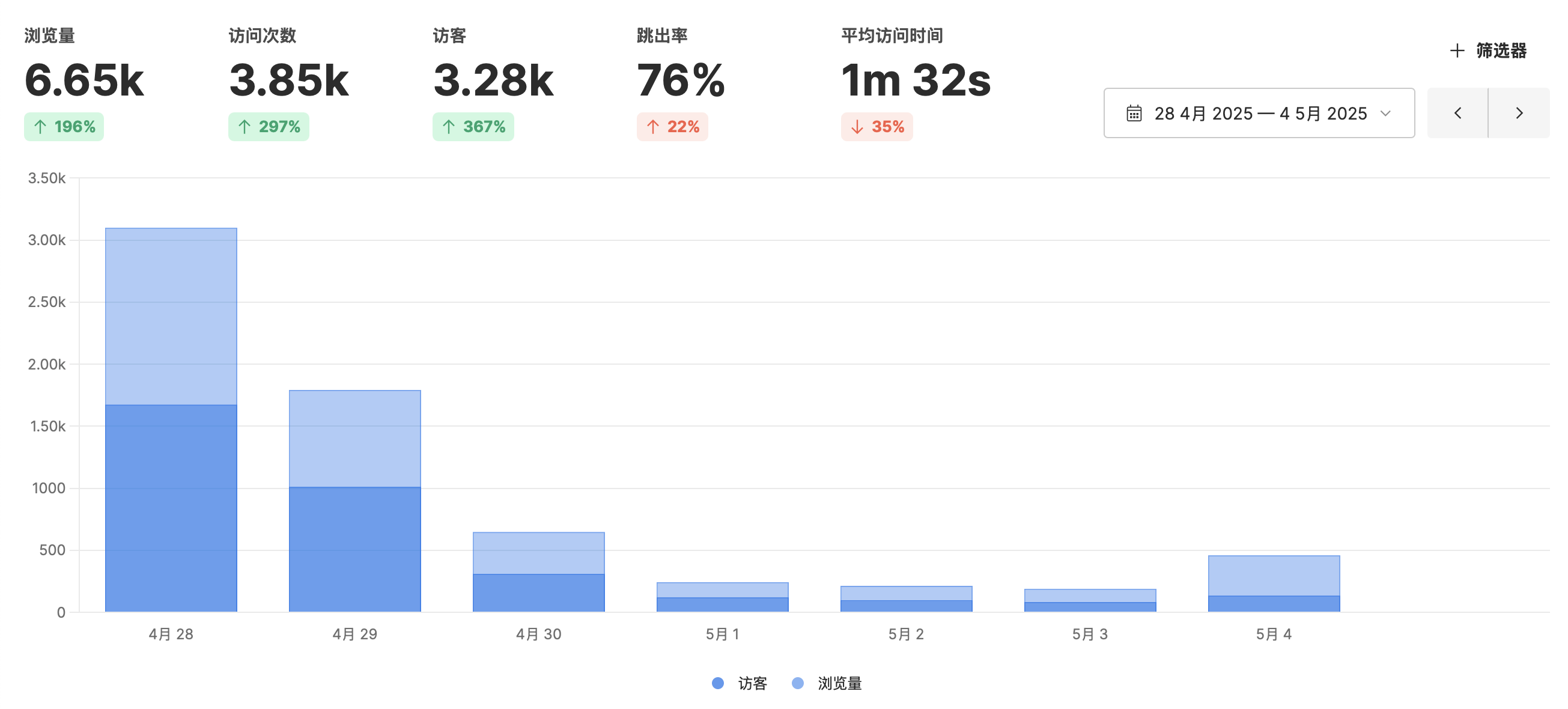

之前写的一篇文章被 Hsins 转发到社交媒体了,于是博客一天内访问量激增,还多出好几条评论。产生了一种自己居然火了的幻觉。

博客还因此收获了更多的订阅,甚至赞助,感谢。自己的作品能被看到还能收到回应,对创作者而言是最幸福的事情吧。

这周也对网站做了一些小改动:

💬 本期杂谈

让责任沉没的机器

作者借用 Dan Davies 的著作《The Unaccountablitiy Machine》一书中的「责任沉没」(accountability sinks)概念解释了一类常见的社会现象——当制度和规范在一个组织中建立起来之后,确定且严格的操作流程(process)会取代人的合理判断(human judgement)。

文中的第一个例子就让我惊掉下巴。440 只从中国运到阿姆斯特丹的松鼠,因为缺少许可和各种文书,所以不能入境,甚至没人能把它们送回去。根据相关的规章制度,工作人员把这 440 只松鼠都扔进了机器里粉碎。

这种制度的巧妙之处在于,有人犯错了,但没有人能承担责任。员工只是按照死板的规则残忍地杀害了 440 只生命,制定规则的人只是因为先前没有遇到过类似的情况所以没有将其考虑在内。事后航空公司表达了「诚挚的歉意」,又有谁能质疑他们的真诚呢?

这种责任在规章制度中消失了的现象,就叫做责任沉没(accountablity sink)。然而,这带来了不少问题,比如飞机票超售,付了钱的乘客找不到人说理,因为航空公司的政策没有将其考虑在内。不讲理的人会对空乘人员大肆谩骂,要求见管理人员,即使工作人员根本就做不了什么;讲理的好人却只能忍受这一切,默默地走开,再想法子要求航空公司赔偿自己的损失。

作者的主要观点如下:

- 正式的操作流程是有益的,没了规范,社会就会乱套。

- 不是所有的正式流程都会导致责任沉没,设计并实施正确的、灵活的操作规范是可行的。作者曾经在 Gmail 的运维团队工作,他们没有严格要求的操作流程,但所有人都对保证系统稳定运行有着不可推脱的责任,他们自己就会建立用作参考的基本流程把工作做好。

- 不是所有的责任沉没都会导致死板和隐瞒。有时,在工作流程中不能将责任人推出来受罚,否则这些人会为了不受罚而隐瞒问题。设定规章制度保护责任人,分析原因并因时制宜地给出解决方案,也是可行的。

撰写迷你论文

这位 YouTuber 认为撰写迷你论文(Mini Essays)是终极的、最佳的学习方法。我不喜欢他讲话的方式1,而且总结下来,被他称作 Mini Essay 的笔记方法,不过是知识管理社区里老生常谈的费曼学习法和卡片笔记法。

做内容和营销的或许可以从他的视频风格中学到一些东西,把现有的理论包装起来,取一个像「原子习惯」一样的名字,说不定就能成为爆款。

如果你对知识管理感到好奇,这是他的主要观点:

- 费曼学习法:通过写作的方式把学到的内容「教」给一个假想的对象,通过表达来强迫自己思考和查漏补缺。

- 卡片笔记法:

- 在笔记之间建立连接,这个 YouTuber 经常在视频中间插入一些无意义片段和笔记库的知识图谱,以展示他使用的是双链笔记 Obsidian;

- 保持笔记内容简短,几个自然段就好,最好保持在一屏内。

唯一让我眼前一亮的观点,是这个视频下的一条评论:Oh, this is just like a sketchbook for an artist.(噢,这就像艺术家的素描本一样)——作为写作者,学会像画家一样积累素材是有必要的。

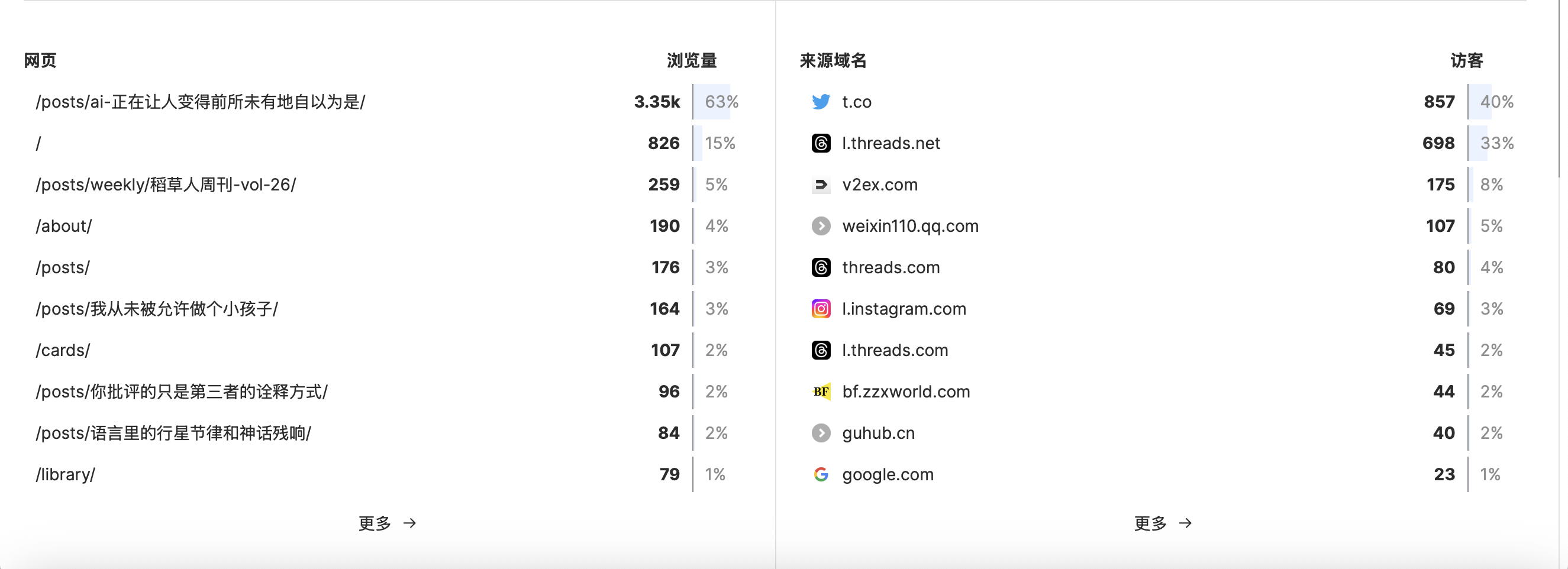

另外,我其实是在 Bilibili 上先看到了一个讲迷你论文的竖屏短视频,中文的,那个博主的说话方式和 YouTube 上的这个原作者非常像。我尝试在 Bilibili 上找到了带中文字幕的版本,看了几分钟发现那个视频是「充电专属」,而且还没有标注原视频地址。无奈,只好自己到 YouTube 上搜索 Mini Essay,于是找到了这期视频,好在这位 YouTuber 口齿清晰,我都能听懂。

忍受国内视频平台乱象,找到源头之后也没觉得内容有什么帮助,真是令人啼笑皆非。真要学点什么,还是去看书吧,别在视频平台上耗费时间了。

明年九月,油管首页将不会有视频

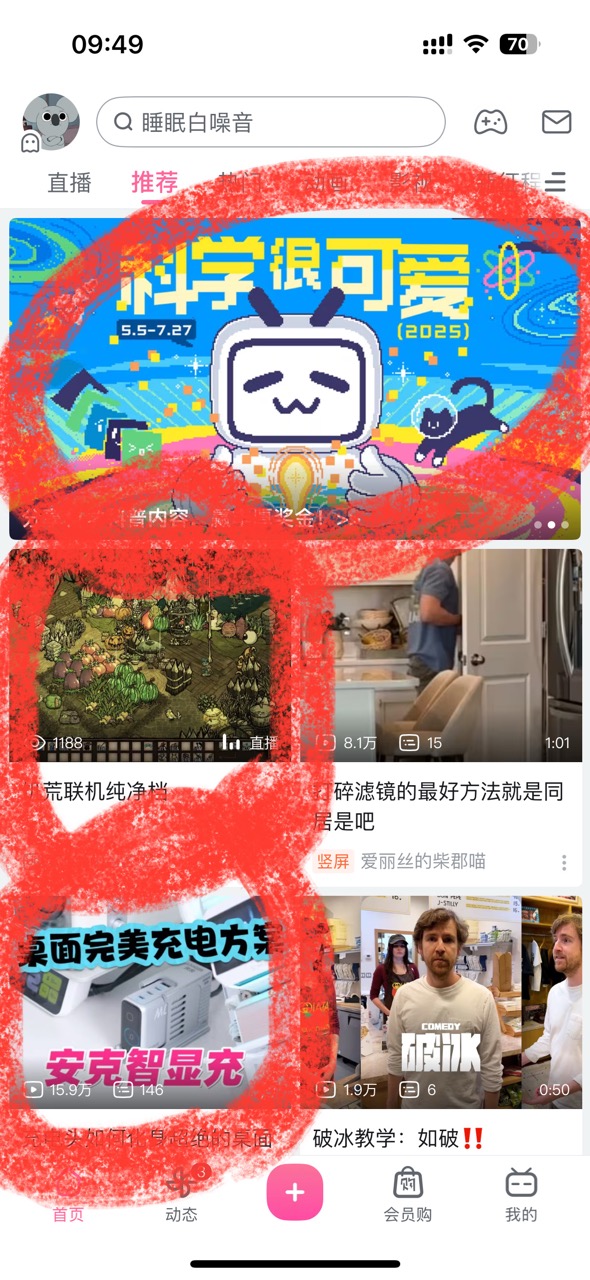

作者打开 YouTube,发现一个屏幕内显示了五个视频,整个页面中有六分之一的内容都是广告。他用 WaybackMachine 对比了 2019 年的 YouTube,那时候一个页面中有 30 个视频,没有广告。

按照这个趋势,他预计到 2026 年的九月,首页上就不会显示任何视频了。YouTube 的算法和神经网络模型会直接实时生成内容和广告注射进我们的大脑里。

据我所知,YouTube 的算法机制一直受人诟病,如果不依据算法偏好制作内容、取标题、做夸张的封面,视频就完全没有机会得到推荐,没有观众。YouTube 一直以来都只想要展示他想要展示的内容,并不是一个自由的内容创作平台。

国内的 Bilibili 也一样,无论是网页端还是手机端,首页都会有一个巨大的横幅广告;不但如此,Bilibili 还非常想要推广直播内容,首页一定会显示直播,这也算作广告;首页也会随机刷新纯粹的广告推广内容,除此之外,各个视频博主为了接商单赚钱,还会在内容中植入广告。

有些夸张地说,Bilibili 的广告含量已经要超过 50% 了,高质量内容又少的可怜,那我干嘛还要在视频平台里矮子里挑高个呢?

我知道我现在听起来很像个止不住说教的老头,但我还想要强调:少看点视频吧,多读书,何必忍受广告和垃圾内容。

💡 新知复盘

错失恐惧症

错失恐惧症(Fear of Missing Out,也称 FOMO),是一种焦虑情绪,由自身未能参与某项社交活动而导致。当个体意识到自己可能错过了有意义的事情、没办法获得他人的关注、可能错过某个机会的时候,就可能产生这种持续性焦虑。

错失恐惧症可以被理解为「置身事外的恐惧」。在互联网时代,人们的社交方式变得泛化,由于任何事情都可以与社交相关,人们变得更容易焦虑。不了解某个网络热梗、不知道某个理论、不了解某一方法论,进而无法与其他人谈论此事,在网络媒介上被众多网友置身事外,让错失恐惧产生的频率变高了。

错失恐惧症可能导致不健康的上网习惯(频繁查看消息、刷新信息流……),进而让个体无法全情参与现实生活中的社交,也会导致注意力不集中,难以专注等问题。

Source: 错失恐惧症 - 维基百科,自由的百科全书

简单曝光效应

简单曝光效应(Mere-exposure Effect)也叫熟悉感原则,是一种心理现象,指的是个体对某人某物越熟悉、曝光的次数越多,个体就越容易发展对该人该物的喜欢或厌恶。

简单来说,越熟悉的事物越容易产生好感,一开始讨厌的人或事见得越多则越讨厌。

简单曝光效应的适用范围很广,除了人,还包括词、汉字、画、面部图像、几何图形和声音。

Source: Mere-exposure Effect - Wikipedia

🗣️ 碎碎念

- 我对大语言模型的确没有太多赞美之词,但我绝非卢德主义者,更非意识不到「时代变了」。我不是二极管,我不会因为在某些方便不喜欢一个东西就全盘否定它的价值。我总觉得有的人看到我在批评大语言模型时,就把我想象成了完全排斥 AI 的、自以为地位不保、无能狂怒的保守分子……

- 完全不能理解为什么有人能毫无顾忌地在图书馆里打电话,他妈的整栋建筑里就只能听见他一个人的说话声。

- 因为想要读一篇英文长文,担心自己难以集中注意力,于是让自己大声读出声来,结果就是十几分钟过后我头痛欲裂,结果才只读了一半。而且我有好多时间浪费在查阅我知道或猜到什么意思的单词上了,因为我需要知道那些词怎么读……

- 这周清理了一下 MacBook,结果发现软件占的空间是最大的,一打开发现好久没用的 IDEA 和 Webstorm 一共吃了我 8GB 的储存,差点被吓晕。能使用代码编辑器的场景尽量还是不要用集成开发环境吧,怎么能这么重……

- 在读《Game Programming Patterns》,真的算是雪中送炭了,解答了好多问题。

可能是因为我不喜欢任何 YouTube 味很重的视频,同时又对「生产力」和「效率」相关的内容感到厌倦了,尤其是那些非要在视频背景上摆几本书的…… ↩︎

如果你觉得文章对你有帮助,可以考虑赞助作者

如果评论未加载,请尝试刷新页面