阅读应当是一种体验,那么,写作就应该是创造体验的过程。这就是这篇文章的观点,但身为读者的你应该并没有获取足够的体验,所以,你可能会选择继续往下读,来保证自己真的理解了本文的第一句话。

信息的组织结构

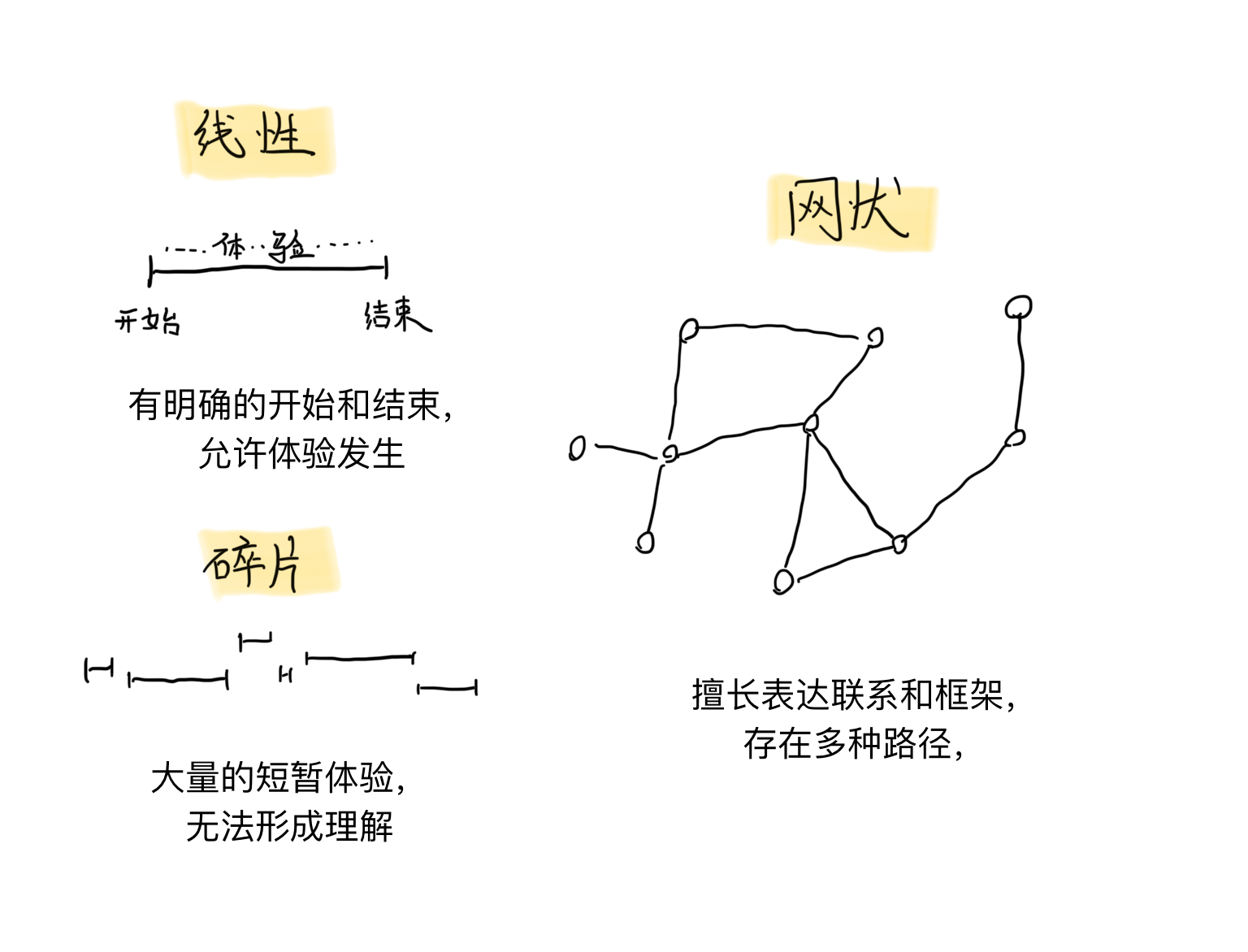

网状

知识管理圈子里最受推崇的笔记方法,往往是非线性的、网状的,通过双向链接、知识图谱或白板等形式将知识组织起来。这一方法的核心依据在于,人的大脑理解知识的方式更接近于这种网状结构。

网状结构最典型的呈现,其实是万维网文档的超链接。据说,在任意一个维基百科页面中点击第一个超链接,进入下一个页面后继续点击第一个超链接,如此往复,访客最终会来到「哲学」这个页面。维基百科上 95% 的页面都与哲学相关联。我认为这是因为维基百科致力于搭建一个完备的人类知识框架,除了要在每个条目下做出完备的阐释,还要将知识链接起来,而人类有 95% 甚至更多的知识都最初源自哲学这门古老的学科。

网状结构似乎非常强大,甚至能够呈现出整个人类知识体系的大概面貌。

从计算机的数据结构上看,网(network)即图(graph),树形结构(tree)也是一种特殊的图。树形的思维导图其实也可以归纳在网状结构当中,只不过是一种受限的网络,更适合组织特定主题的信息。

线性

如果不看超链接,单个万维网文档中的内容往往是线性的。一篇文章,从头到尾讲完了一个概念、阐述了一个观点。作者可能有网状的知识体系,但最终呈现的内容是线性的。

时间也是线性的,在这个语境下,用时间来定义线性可能要准确一些。一个视频、一期播客节目从开始播放到结尾,给观众和听众带来的体验就是线性的。其实阅读也是如此,从书页的开头读到结尾,就是一个线性的过程。再发散一些,用户从进入软件界面的开始到离开的过程、玩家从游戏开始界面到结束游戏的过程,都是线性的。简而言之,有明确开始和结束时间点的,都是线性的。

我认为只有线性的结构才能创造「体验感」。观看体验、收听体验、阅读体验、用户体验和游戏体验,都是前文所述线性呈现方式,从开始到结束,给个体带来的体验。个体在开始到结束的过程当中产生的感受和想法,甚至包括结束之后的回味,都是体验感的部分。

在数据结构中,网、图和树有路径一说,即将图中的多个节点按照特定顺序连接起来。在一个路径里,有确定的开始和结尾,所以路径是线性的。可以说,网状结构由若干线性的体验构成,产生的体验是不确定的。

碎片

互联网广泛普及之后,信息的碎片化已经是老生常谈了,并且往往是被批评的对象。

我认为碎片化的也是线性的,只不过从开始到结束的过程非常短。碎片化的另一个特征是连贯性的缺失,再加上短暂的体验使得个体有了更多的时间去摄取更多的信息碎片,个体最终获取到的是转瞬即逝的、无意义的、海量的、低质量的体验。

碎片化的信息可能是缺乏组织的信息,个体无法获得网状结构带来的宏观理解,也无法获得一般线性结构带来的完整体验。可以说,碎片信息只能给个体填充缺乏关联的不完整信息,但无益于建立深刻的理解。

体验的重要性

在《 从焦虑和自卑谈感受与体验的重要性 》一文中,我这样写道:

有的事情,对于没能切身体会过的人来说,是难以理解的。「理解」这个词其实很狡猾,它可能是感性的,也可能是理性的,有可能两者都是。如果在之前,有人突然跟我讲冥想有什么样的好处,我会说:「听你这么说确实很好,我也没听出什么毛病,但我觉得我不会试的,那听起来不适合我」。我不能打心底地理解「冥想是一个好习惯」这个观点。

当我尝试一两次过后,我发现它真的能让我平静下来。在忙碌了一早上过后,我总是很难在午休之后打起精神来,但如果我在午休时进行 5~15 分钟的冥想,我就没那么容易陷入刷视频和看剧的无意义活动中了。在这个时候,我才能发自内心地说出:「你说得对,冥想确实有很多好处!」

我的观点是,理解不能脱离体验发生,而大量阅读之所以能让人对某一主题的知识产生较为深刻的理解,就是因为阅读创造了一种体验。

在国内大学使用的很多教材被批评为「防自学教材」,因为写得确实太烂了。不过,原因是什么?编写教材的难道不都是对学科有着较深刻理解的专业人士吗?

之前和一个经管大类的学生聊天时,他向我展示了他们的管理学教材,翻开教材目录,每个章节划分非常清晰,但若是继续往下翻,翻到目录后的第一页,你会看到标题上赫然写着「管理的定义」。

我想你应该能猜到这本书之后的内容都是什么样的了。

处于许多行政上的复杂原因,授课教师往往不能按照自己的意愿选择教材。不过我们学院的老师有自己的想法,在教授 C 语言这门课的时候,使用的并非国内主流的谭浩强编写的教材,而是选用了《C 语言的科学与艺术》这本书。

对比逻辑框架清晰,十分严肃的「防自学教材」,这本书有精心设计的、刻意创造的「体验」。首先,与大部分 C 语言教材不同,它没有让读者直接接触 scanf() 函数——这个函数往往被用于接收用户在终端的输入,但这样一个常用的操作却涉及较复杂的指针概念,需要用到取址运算符 &。作者提供了一个库,封装了 scanf() 函数,让初学者先使用 GetInteger() GetString() 这样更简单的函数获取输入。

这样做的好处在于,作者屏蔽了后续章节的知识,让初学者把精力都花在体会当前章节要学习的知识上;同时,初学者还能在这个过程中体会程序设计中无处不在的模块化概念,学会使用第三方库,了解软件设计中信息屏蔽的原则。坏处是,如果读者选择跳读,就脱离了作者创造的线性体验,可能效果还不如一本普通的、框架结构很明显的教材。

比起结构化、词典式的查阅,阅读需要的可能就是完整的体验。

词典与一般书籍

许多书给自己的定位都是某某主题的词典,或者建议读者在需要时根据目录查阅相应条目,这些书的阅读方式无需是线性的。

几年前 Broca 推荐我读过《惊呆了!哲学这么好》这本书,其中涵盖了从古希腊到现代的各个学派的哲学概念和观点。然而,看完之后我并没有对哲学产生什么深刻的理解,只是记住了「理型」「全景监狱」「永恒轮回」等时髦的概念。

我认为词典和类似词典的书籍,想要构建的就是网状的知识体系,而非线性的体验。

这样做有好处吗?当然。一本能让你纵览整个人类的思想发展史,还写得通俗易懂的小书,难道没有价值吗?可这样一本书没办法让你对整个人类文明在不同时期的思想建立深刻的理解。如果你要理解福柯眼里的世界,你大概要读一读他写的《规训与惩罚》才行;如果你要理解存在主义,你大概是躲不开加缪这个人的;你不能只听人讨论《红与黑》在文学史上的地位,而不敢翻开这本四百多页的著作。

旨在建立框架的书籍,在我看来,就是词典式的书籍。我不是说这样的书不好,而是说他们更适合入门之后再读,用于查漏补缺或巩固自己的知识框架。而大部分的书,无论是用于某个学科的入门,还是获取非专业化的、非知识的想法和观点,要做到容易理解,让读者有更多的收获,都需要刻意创造体验。

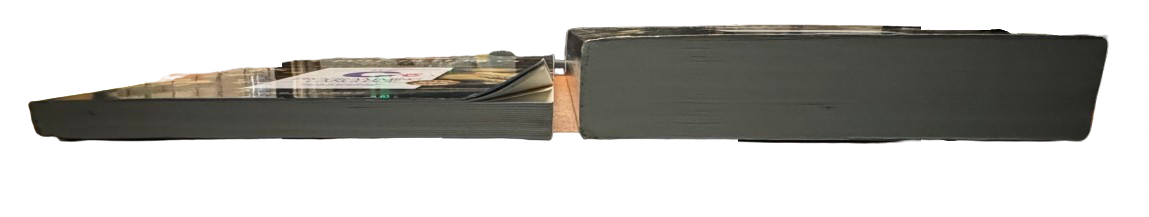

尽管一般的词典都非常厚,但对于本文所探讨的「词典式的书籍」来说,它们往往比刻意创造体验的书籍要薄。前文提到的《C 语言的科学与艺术》,其实是相对小众的一本书,另一本名为《C 程序设计语言》的书被奉为「C 语言圣经」,他就要薄得多。大概薄了多少呢?见下图:

这是因为《C 程序设计语言》几乎只包含了 C 语言的规范,文风也毫不拖沓;《C 语言的科学与艺术》则试图创造更多的体验,并且是循序渐进的。另一个例子是《计算机系统概论》1和《深入理解计算机系统》2这两本书,页数差距也很大,讲述的知识却是一样的(不要被中文译名迷惑了),但后者是大家公认的好书。

当然,体验的有无和好坏并不由长度决定,很多时候写得拖沓也是个毛病,这点在非专业的非虚构书籍中比较明显。对于非虚构书籍来说,不把知识写得「有距离」兴许是体验感的一个标准。有的书因为要显得专业,所以一直使用第三人称和被动语态,作者和读者似乎都是局外人,不容易让人读得进去。

记得有些作家会在写作过后把自己的文字大声读一遍,读不通的地方就改。人们说读书就像和无数有智慧的人对话,我觉得这句话的重点不在「智慧」,而在「对话」。

需要耐心的孤独之旅

除了对烂书作者的批评和优秀作者的赞扬,也是时候来反思作为读者的我们了。

微信读书的标语是「让阅读不再孤单」,我看到觉得像放屁,因为我觉得阅读就该是孤单的。信息类的软件没有社交功能我觉得是应该的,看视频的同时看弹幕、读书的同时还在看别人的评论、听音乐的时候还翻翻别人装腔作势写的自以为高级的句子,那到底是在摄入内容还是在读评论?我觉得社交会打断我体验的连贯性,让我读进去的不是书,而是书的内容加上一群不知姓甚名谁的读者写下的字,体验瞬间降下去几个层级。读完再去豆瓣或者其他平台找人社交、聊聊体会也不是不可以,反而那样看似割裂的体验才是完整的。

——我在 莫比乌斯的文章 留下的评论

不少人不出门也放不下手机,总想通过一个小屏幕消解无聊和孤独,就算是读书,也要看看别人标记了什么、读到同一页的时候有什么想法。这不利于读者完整地获取作者精心创造的体验。

我讨厌 AI 摘要,用它来筛选和总结手机上的推送消息兴许不错,但如果要读一本书、一篇文章,我更希望获得完整的体验。AI 摘要缩短了阅读体验,它兴许可以作为阅读的开胃菜,或者用于判断一篇文章值不值得读,但绝对不应该是全部。AI 摘要把书本的内容揉碎了,构建了书籍本身的框架和词典,体验也就消失了。又或者,读者获取的根本不是书籍作者创造的体验,而是某个计算机程序创造的体验,效果甚至不如去打把游戏,因为电子游戏是人创造和设计的。

一些书经常被诟病废话太多,一部分批评兴许是中肯的,但另一部分可能是因为读者没有耐心去体验。适当的铺垫,要比直切主题更容易被理解,也不容易变得像是说教,当然,这也更考验作者的写作技巧。

为了获取完整的体验,阅读应当是孤独的;为了全身心地投入到书本当中,读者也应当有耐心,至少要等到读完才能评价这本书是不是「废话太多」。

写作是创造体验的过程

记笔记和写作的区别,除了我在《 极客死亡计划书 II 》中谈到的公开表达的自我审查和笔记作为学习者的遮羞布之外,还在于写作应更注重于创造体验,而记笔记就不用。

和词典式的书籍类似,笔记是为了建立知识的框架,是浓缩凝练后的内容。记笔记最重要的兴许是写下来的过程,书写可以加强记忆,把想法整理成文字可以帮大脑理解新知识。写作不同,写作者是为读者服务的,文字被写下来就是要给人读的。

记笔记的重点在「记」,而写作的重点是发生在写作之后的「读」。

无论是虚构写作还是非虚构写作,体验感都是很重要的一环。体验感对虚构文学的重要性不言而喻,如果缺乏体验感,读者就不愿意读这个故事了。非虚构写作也是类似的,除非是专业性很强的、学术性的、条例和规则式的、严谨的文字,无论是散文、议论文、叙述文、说明文,创造体验都很重要。这不仅是为了让读者能读得下去,还是为了让读者能够更好地体会和理解自己想要传达的内容。

文字传达的内容并不总是观点,往往还有情感或者某个简单的想法,抑或是提出了一个问题。无论如何,这些内容的传递都离不开创造体验。

写作者不能自傲地认为自己一字值千金,写下「你应该在写作时创造体验」这一句话,而不做出任何阐释。就算是课本里的名人名言,语文老师也会讲解,引用到作文里,自己也要做出相关的阐述。学校里作文课讲的虎头凤尾、论点清晰,本质上也是「创造体验」的方法论,只不过语文课上老师几乎不会讲背后的思想,所以容易跑偏。

如果读一些文学著作,就能感受到体验是如何塑造读者的理解的。福楼拜的《包法利夫人》第二部中,作者仅仅是轻描淡写爱玛和莱昂的交谈,再写了写包法利先生的举手投足,读者就能感受到夫妻二人之间的距离,预感到婚外情的发生。结合前文对爱玛的描写,这个女性角色的人物形象也逐渐变得立体了起来。

人类天生喜欢故事,其他类型的写作又会有多大的不同呢?

如果你觉得文章对你有帮助,可以考虑赞助作者

如果评论未加载,请尝试刷新页面